Un conferencista español siempre terminaba su exposición señalando tres factores críticos para alcanzar el objetivo: Hacerlo bien en casa; anticiparse a los mercados; y contar con adecuados programas de marketing para desarrollar los productos. En los tres puntos críticos hay deberes para el país.

Gianni Bianchi Olascoaga | Montevideo | Todo El Campo.

PROPUESTAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN POSIBLES PARA LEVANTAR LAS RESTRICCIONES PARA UNA PRODUCCIÓN DE CARNE EFICIENTE.

1. La búsqueda de inversiones para la instalación de una industria frigorífica que se especialice en ovinos es a mi entender una de las claves para desarrollar la producción de carne de manera eficiente en el país. Existe la posibilidad real de desarrollar a escala comercial otro tipo de cordero – como se analiza más adelante – que explote mejor el sinergismo de la especie en sistemas intensivos, pero para ello, es imprescindible que exista señales claras y eso es sinónimo exclusivamente de un precio diferencial frente al cordero pesado tradicional. No tengo claro los caminos a recorrer, pero seguramente si existe el interés y la voluntad política, surjan herramientas que hagan tentador el desarrollo de una industria que trabaje exclusivamente con ovinos todo el año.

Si de buscar inversiones para el rubro se trata, no descartaría explorar el desarrollo de industrias que elaboren quesos, yogur y otros productos para comercializar en el exterior. en sistema lecheros ovinos, si bien no es el rubro más importante, el ingreso por carne no es nada despreciable. Vale la pena recordar que, a fines del siglo pasado INIA, Facultad de Veterinaria e IPA intentaron desarrollar una cuenca de leche ovina. La importación del Milchschaf por INIA respondió a ello, lamentablemente no tuvo el grado de desarrollo que se pensaba, constituyendo la comercialización uno de los inconvenientes más importantes. En los hechos los productores que adoptaron la tecnología terminaban vendiendo sus productos, fundamentalmente quesos, en la plaza del pueblo y la propuesta terminó en el olvido, más allá de que existen productores que lo hacen de manera artesanal. En cualquier caso, la raza se ha desarrollado en el país, hay productores que la explotan sea para producir carne y/o quesos, actualmente existe una empresa nacional, asociada a otra española, que se dedica a la producción de leche ovina y a la elaboración de queso para exportación. Hay sobrados ejemplos en la producción de leche en base a ovinos, los países del Mediterráneo tienen tradición en la materia. Aunque también en países sin tradición, Nueva Zelandia está ordeñando 2 millones de ovejas para exportar leche en polvo a China, aprovechando las bondades de la leche ovina frente a la de vaca: más fácil de digerir, presente más grasa, proteína, vitaminas y minerales y resulta más beneficiosa para la salud: enfermedades cardiovasculares, control de obesidad (1). Como segmento de nicho tiene buenas perspectivas en el mundo: la producción de leche de oveja se ha duplicado en los últimos 50 años y se prevé un crecimiento de un 25% para los próximos 5 años. En síntesis, se considera otra alternativa que, al menos, no debería ser descartada y constituir motivo de estudio.

2. Independientemente de que existan industrias especializadas en carne ovina, resulta menester discriminar por calidad a la hora de la comercialización y en base a criterios objetivos. En el país existe un sistema de tipificación de carcasas subjetivo, con el agregado de que cuenta con pocos grados en sus escalas de conformación y engrasamiento y está demostrado que dichas escalas no guardan asociación alguna con variables de interés comercial. Por el contrario, el peso de canal, punto GR (punto relacionado con la cantidad de grasa en toda la canal, localizado a nivel de la 12ª costilla y a 11 cm del espinazo, se mide con un calibre y los valores óptimos, si bien cambian, conforme aumenta el peso, oscilan entre 7- 15 mm: 7 y 10 mm para carcasas entre 14-18 kg y 11 a 15 mm para carcasas entre 19 y 24 kg) y el genotipo del cordero presentan una asociación significativa, positiva y media a alta con los cortes con hueso de mayor valor comercial (2). Parecería lógico utilizar un sistema de pago que considere estas variables, al menos, además del peso de canal, el genotipo del cordero, en la medida que el incremento en grasa de cobertura que ocurre conforme aumenta el peso de canal es de menor magnitud, cuando se utilizan cruzamientos con razas carniceras frente a cualquiera de las laneras o doble propósito puras. De igual forma, el incremento que ocurre en los cortes de mayor valor comercial conforme aumenta el peso de canal, también resulta de mayor magnitud cuando se utilizan cruzamientos terminales (3). Esto sumado al mayor peso vivo (hasta un 30% más dependiendo de la raza carnicera paterna), mayor rendimiento en 4ta balanza (hasta 2 puntos porcentuales más), carne instrumental y sensorialmente más tierna y el mayor grado de aceptabilidad en pruebas de consumidores, deberían ser razones más que suficientes para contemplar el genotipo del cordero a la hora de la comercialización. La investigación nacional no sólo demostró esto, sino que lo validó a nivel comercial en proyectos donde participó la EEMAC de la Facultad de Agronomía, el MGAP y CLU.

3. Desarrollar a escala comercial un sistema de cruzamientos terminales con razas carniceras utilizando como madres cualesquiera de las razas laneras o doble propósito tradicionales. Se desconoce en la actualidad el número de carneros de razas carniceras existentes en el país, aunque en la primera década de este siglo se producían alrededor de 1300 carneros de todas las razas carniceras disponibles en ese momento, sin considerar las razas maternales o maternales carniceras (4). Si bien a priori puede resultar un número bajo, utilizados de forma intensiva en programas de IA y aun asumiendo que dicha cantidad haya disminuido, se podrían cubrir un número de vientres más que considerable. Por supuesto que al plantear la opción de cruzamientos terminales, toda la progenie debe ir con destino a faena, razón por la cual es menester contar con buenos indicadores productivos a los efectos de no disminuir el número de vientres para futuros servicios. Situación que va de la mano con la necesaria mejora reproductiva que requiere el rebaño nacional. Con los magros indicadores actuales y con el objetivo de mantener la raza madre, si se asume un 10% de descarte y un 70% de señalada, solo se podrían destinar a cruzamiento el 17% de los vientres, mientras que si el porcentaje de señalada fuera del 90% (cifra no antojadiza y lograble, como se plantea más adelante, implementando tecnologías básicamente de proceso) la proporción de hembras posibles de destinar a cruzamientos, sin disminuir las ovejas a encarnerar sería de 35% (5). Con buenos guarismos reproductivos podrían incluso existir sistemas de producción donde se pueda producir lana fina y corderos en base a cruzamientos, si se dispone de comida en cantidad y sobre todo calidad para brindarle a la progenie de cruzamientos que, repito, enteramente debe ir a faena.

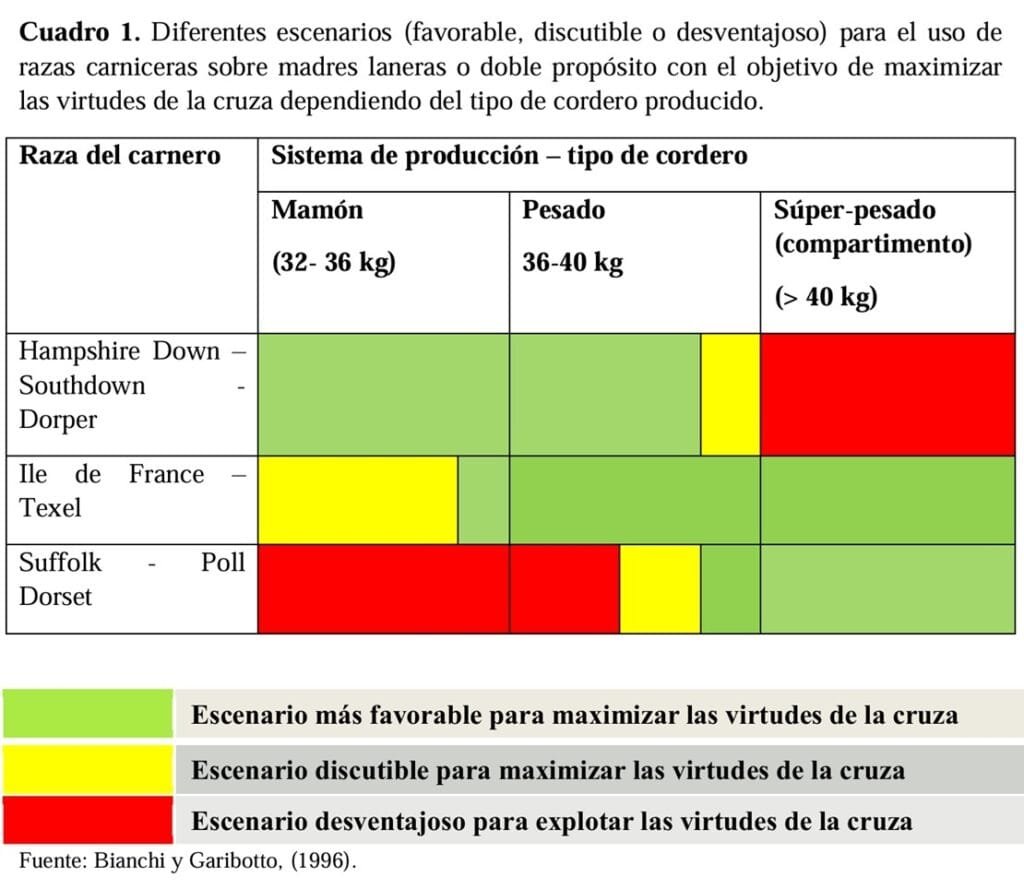

En este escenario es bueno conocer que, dependiendo de la raza carnicera elegida, existen diferencias en el peso del cordero a producir relacionado con la deposición de grasa. En este sentido, si el propósito es la obtención de un cordero pesado precoz (14- 17 kg de canal) la opción más conveniente sería la de carneros Hampshire Down, Southdown o Dorper, mientras que, si el objetivo es producir un cordero súper pesado (>20 kg de canal) por ejemplo para el mercado de EEUU, carneros de razas de engrasamiento más tardío y de mayor peso, son las más indicadas y a la vez eficientes (ejemplos en Uruguay: Poll Dorset y Suffolk). Mientras que razas como el Texel e Ile de France se adaptan a una gama amplia de pesos de canal. En el Cuadro 1 se ilustran estos conceptos.

De pretender absorber se recomienda el uso de carneros de razas carniceras y maternales para mejorar rápidamente vía genética la prolificidad. En Uruguay, sólo Highlander y Border Leicester, no por capricho, sino porque son razas estabilizadas, con reputación internacional y con posibilidades de renovar genéticamente desde el exterior. De acuerdo a información brindada por los 2 cabañeros que explotan dichas razas en el país, se producirían en torno a los 180 carneros/año. De nuevo, la cifra parece baja a priori, pero con programas de IA se podrían utilizar de forma masiva. Nada de lo mencionado para estas dos razas maternales y carniceras es extensivo al Corriedale Pro o el Merilín Plus, materiales de reciente creación en el país y presentes sólo en Uruguay en establecimientos de criadores Corriedale y Merilín y en algunas dependencias del SUL, INIA y UdelaR.

La producción de este otro cordero producto del cruzamiento y/o absorción con razas carniceras y maternales, bastante más joven (por lo menos 4-5 meses) y de mejor calidad, implicaría posicionarlo sobre todo en mercados de mayor valor: EEUU, México, Israel, sudeste asiático. Sin dejar de fortalecer el marketing con el cordero pesado de razas laneras en el exterior para mercados más tradicionales del país (por ejemplo: Brasil). Ambos tipos de corderos, son necesarios porque reflejan realidades de producción distintas y son complementarios, pero claramente diferentes y eso debe verse reflejado en el precio al productor.

Por último y en la medida que se analiza el tema elección del material genético disponible y su uso, vale la pena hacer una mención sobre la reciente importación de algunos pocos ejemplares de razas de pelo proveniente de Paraguay. A priori se podría pensar que lo que se fue a buscar es razas que no sea necesario esquilarlas, habida cuenta de las dificultades que atraviesa la comercialización de lana en el Uruguay, salvo que se trate de fibra por debajo de 21 micras. Ahora bien, existen muchas razas de pelo en el mundo y en la región. No parece ser ésta una razón determinante para decidir su importación, sobre todo cuando ninguna de las razas de pelo importadas hasta el momento aporta algo diferente (salvo que no tienen lana) a lo que ya han mostrado las razas carniceras con lana existentes en el país. Es más, en el caso del Dorper, que ya había y se realizó una nueva importación, hay información científica generada en el ámbito local con esta raza en cruzamientos terminales y en forma comparativa con Southdown. En forma muy resumida se concluyó que el cordero cruza Southdown no sólo no tiene nada que envidiarle al cordero cruza Dorper, sino que a pesos elevados se comparta mejor aquella que ésta, en virtud de la alta precocidad en lo que a deposición de grasa subcutánea se refiere que muestra la raza de origen sudafricano (6). Vale decir que la única diferencia entre el Dorper, y yo me atrevería a decir, cualquiera de las demás razas carniceras existentes en el país, es que no tiene lana y que manifiesta rapidez en su terminación. Característica esta última que ya posee, sin ir más lejos, el Southdown y también el Hampshire Down. Respecto al Santa Inés, que fue la otra raza importada, no hay información a nivel local. Sin embargo, es muy común en el noreste brasilero y a priori diría que es una raza maternal, pero de menor prolificidad que la ya existentes en Uruguay, pero no tengo expectativas en cuanto a su aporte carnicero. En definitiva, no se descarta la idea de importar una raza de pelo, pero se considera que, de hacerlo, la raza a elegir debería contar con las dos características que se necesitan para un sistema de producción de corderos: prolificidad y aptitudes carniceras. La Dorper es carnicera, pero no es prolífica y el Santa Inés es algo prolífica, pero no es carnicera.

Antes de abandonar este tema, interesa analizar, aunque sea superficialmente, otros aspectos que vale la pena considerar cuando se piensa importar una raza. Más allá de los gustos personales, es clave la elección del lugar de dónde se trae y la cabaña seleccionada, pensando sobre todo en cómo se está trabajando la raza desde el punto de vista de los programas de mejora genética en el país de origen. También es importante contemplar cuántos ejemplares se traen y cuál es el objetivo de multiplicación que quien lo importa tiene pensado llevar adelante, sobre todo porque la presión de selección que se haga sobre los animales que nazcan y se seleccionen como reproductores para uso propio y/o venta garantizará la producción futura de esos animales. Para que se entienda y para el caso que se está analizando, se trajeron 10-12 ovejas y 2 carneros puros por cruza. No parecería razonable que, al año de realizar la importación, se comenzaran a vender animales media sangre o a los dos años ¾ de la raza en cuestión. Ya que si ese fuera el escenario (no se está afirmando que lo sea, simplemente se plantea como hipotético y por cierto nocivo), no sólo no se tendría certeza de cuan representativa es la raza (10-12 animales definitivamente es un número muy bajo como representativo, ya no de una raza, sino de cualquier población animal), qué puede trasmitir a la descendencia (la elección fue en base a características subjetivas o en el mejor de los casos objetivas, pero sin una población de referencia en condiciones controladas) y además la presión de selección para la reposición y eventual venta, partiendo de tan bajo número de vientres seria nula. Por lo expuesto, es ampliamente deseable antes de difundir cualquier genética (aun tomando los recaudos mencionados), contar con información objetiva y neutral. De ahí la importancia de contar con investigación local fuerte en ovinos, cosa que como vimos en el apartado anterior, no es el caso en la actualidad.

Con relación a la necesidad que tiene la carne ovina de acceder a diferentes mercados, siempre recuerdo una conferencia, de un español, Reyes, de apellido, que terminaba señalando tres factores críticos para alcanzar el objetivo: 1. Hacerlo bien en casa, 2. Anticiparse a los mercados y 3. Contar con adecuados programas de marketing para desarrollar el o los productos. En los 3 puntos críticos hay deberes para el país. El primero se desarrolló en este punto y se retomará más adelante, pero el segundo y el tercer factor crítico claramente le correspondería a INAC, extendiendo al ovino la excelente política de posicionamiento internacional que ha logrado con la carne vacuna. Desarrollar mercados o nichos dentro de mercados ya existentes posicionado los diferentes tipos de cordero propuestos de acuerdo al mercado a que va dirigido. A nivel local se requiere fomentar el consumo de carne ovina en toda el área metropolitana y en las zonas de turismo, con agresivas campañas de marketing, favoreciendo la presencia de mercadería en todas las grandes superficies y carnicerías de la zona, en restaurantes y trabajar mucho más en la capacitación en todo lo que se refiere a presentación en cortes de carne ovina.

EL AUTOR.

Gianni Bianchi Olascoaga:

Ing. Agr. Facultad de Agronomía. Udelar.

Maestría y Doctorado Calidad de Carme. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. España.

Profesor Agregado de Ovinos y Lanas (último cargo). EEMAC. Facultad de Agronomía. Udelar. 1987-2015.

Cursos internacionales de su disciplina en: IICA, Universidad de la Empresa y Consultora Plus Agro.

Integró: Colegio de Posgrado de la Facultad de Veterinaria y Agronomía de la Udelar y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sistema Nacional de Investigadores (ANII).

Publicaciones: más de 300, incluyendo libros y capítulos de libros, artículos científicos, notas técnicas y periodísticas.

Consultorías, conferencias y capacitaciones en: Argentina, Brasil, Chile, México y Paraguay.

(1) Miguel Jiménez de Aréchaga, comunicación personal, octubre 2024.

(2) Bianchi, G. 1996. Alternativas genéticas para la producción de carne ovina con particular énfasis en selección. En: Alternativas Tecnológicas para la Producción de Carne Ovina de Calidad en Sistemas Pastoriles. Editorial Hemisferio Sur. Montevideo. Uruguay. pp: 37-63.

(3) Bianchi, G. y Garibotto, G. 1996. Uso de razas carniceras en cruzamientos terminales y su impacto en la producción de carne y el resultado económico. En: Alternativas Tecnológicas para la Producción de Carne Ovina de Calidad en Sistemas Pastoriles. Editorial Hemisferio Sur. Montevideo. Uruguay. pp: 65-196.

(4) Diringuer Terra, G., Montemuro Berrueta, G. y Ocáriz Muzante, C. 2011. Relevamiento de Planteles de Razas Ovinas Carniceras. Tesis Facultad de Agronomia. Montevideo. Uruguay. 68p.

(5) Cardellino, R.C. 2018. La Producción de Carne Ovina en Uruguay. Posibilidades y Restricciones. El País Agropecuario. pp: 20-23.

(6) Bianchi, G., Rivero, J., Carvalho, S., Bortagaray, A., Fraga, N. y Rodríguez A. 2015. Evaluación biológica y económica de diferentes pesos al destete de corderos cruza Dorper y Southdown en pastoreo restringido sobre Trébol rojo y Achicoria. Veterinaria (51) 197: 4-10.

Compartir

Comparte este contenido en tus redes sociales!